南极半岛过去50年平均升温近3℃ 企鹅生存状况极其恶劣

时至今日,其实企鹅的生存环境已经非常堪忧,对于很多人可能都还不知道企鹅的状况,对于企鹅的关注远不如对于明星的关注。

2020年1月,与一群充满毅力的环境保护成员和企鹅科学家从阿根廷乘船,一路向南,穿过惊涛骇浪的德雷克海峡,来到南极的偏远地区——象岛。

2020年1月17日,绿色和平“希望”号在象岛靠岸。© Christian Aslund / Greenpeace

我正在石溪大学(Stony Brook University)进行一项科研项目,因此我格外珍惜这个难得的机会,造访位于象岛偏僻角落上的企鹅栖息地。

绿色和平“保护海洋”项目其中一项活动,是邀请科学家团队登上“希望”号科考船。油电混合动力系统为船提供动力,超赞的素食餐点为我们提供能量,我们一行人浩浩荡荡,前往绝大多数探险队都无法到达的地方研究企鹅。

如果你觉得“象岛”这个地方很耳熟,那是因为在南极探险历史上,它曾因一段绝地求生的往事而为世人所知。大约一个世纪前,极地探险家欧内斯特·沙克尔顿(Ernest Shackleton)连同 27 位船员,在木船被威德尔海(Weddell Sea)的浮冰撞毁后,被冲到这个岛上。

多数船员都躲在翻倒的救生艇下,在荒凉、冰冷的海滩上,靠着生吃企鹅及海豹肉,度过了好几个月,为了活下来,他们将彼此冻伤的脚趾截肢。

南极象岛上的象海豹。© Abbie Trayler-Smith / Greenpeace

与此同时,沙克尔顿和少数成员进行了一段史上闻名的航程,用敞篷小船横渡到南乔治亚岛(South Georgia),最终带着救援船返回,成为经久不衰的领导力和逆境生存的传奇。

南极探险的英雄时代早已落幕,如今,沙克尔顿的历险在象岛留下的唯一痕迹是一座智利船长的铜像,正是他当初救了这些船员。在这荒无人烟、人迹罕见的象岛上,有着长达46公里的裸露岩石和冰川带,周围环绕着深邃的南大洋,仿佛在过去的一百年里什么都没有改变。

沙克尔顿的历险没有留下更多痕迹,但我们在象岛却发现并清除了一个被渔船或转运船废弃的横滨式护舷(Yokohama fender,一种充气橡胶防碰垫)。© Christian Aslund / Greenpeace

。

但这里的情况正在发生变化。根据美国国家航空航天局(NASA)的数据,在过去的50年里,南极半岛隆冬的温度上升了近5℃(译者补充:此外,根据世界气象组织数据,过去50年,南极半岛的温度上升了约3°C),是地球上变暖最快的地区之一温度升高造成的物理性变化正如大家所料:冰架大规模崩裂、冰川消退、海冰减少。

沙克尔顿当初绝对不会预料到,追随他步伐的南极探险家们会更担心南极的崩解,而不是人身安全。

海浪迎头打上我们科学团队的充气艇,将我的思绪带回当下。随着大家踏上海滩,走在满是鸟粪的滑溜溜的石块上,我立刻明白了为何企鹅走起路来总是摇摇晃晃、像踩在香蕉皮上一样。

我口袋装着一些会让早期探险家惊讶的设备:一个GPS装置、一个数码相机、一个连接到岸上无线网络的手机、能量棒。附近正好有一群好奇的企鹅,聚在一起。

2020年1月17日,绿色和平“希望”号在南极象岛展开科学考察。© Christian Aslund / Greenpeace

。

南极数量最多的企鹅,不是电影《帝企鹅日记》和《快乐的大脚》中温文尔雅的帝企鹅,也不是纪录片《企鹅》中朋克的阿德利企鹅。这两种企鹅的数量远不及生活在南极半岛和邻近岛屿(包括象岛)的谦逊的帽带企鹅

它们就像穿着燕尾服的保龄球瓶,走路时摇摇晃晃,像它们的名字“帽带”,给人一种充满活力、准备外出骑车兜风的感觉。几只帽带企鹅小心翼翼地打探我的保温滑雪裤,这也许是它们第一次与人类接触。

本次科考的研究对象:南极象岛岸边的帽带企鹅。© Christian Aslund / Greenpeace

帽带企鹅坚持在开阔、偏远、布满岩石的海岸线上筑巢。每年上百万只帽带企鹅聚集成“企鹅大城市”,持续数月之久。有些“企鹅城市”位置偏远,以至于一直没人可以到达,有些也只能从卫星图像上观察。

所以,我们并不确定有多少只帽带企鹅,以及它们如何应对气候变化。自从1970年的一次英国研究考察后,再也没有人对象岛上32处的企鹅聚居地进行过调研,直到今年。

南极象岛一座冰川前的帽带企鹅种群。© Christian Aslund / Greenpeace

,

帽带企鹅大约占了该地区鸟类生物量的一半,并且在海洋食物网扮演关键的角色它们在生态上尤为重要。计算帽带企鹅的数量有助于我们量化复杂的南大洋生态系统的整体健康状况。

由于它们每年都会回到相同的聚居地,比较容易计算它们的数量——前提是你能到达那里。就像谚语“煤矿里的金丝雀”一样,帽带企鹅数量的变化也能给我们警示(译者注:金丝雀对有毒气体十分敏感,煤矿工人曾经带着金丝雀到井下当报警器用)。

当我在海滩上漫步,身后跟着一群帽带企鹅时,我的队友打开了一个塑料盒。他灵巧地组装并放飞了一架轻型航拍无人机,用iPad屏幕作为取景器和控制器。

真是壮观!从天空往下俯视,这一大片企鹅栖息地看起来就像粉色的漩涡,呈现在由石头和雪组成的单色画布上。帽带企鹅最喜欢的食物是磷虾,所以它们的粪便是粉红色的。每一个巢穴周围都被一圈圈粉红围绕。

南极象岛上的帽带企鹅种群。© Christian Aslund / Greenpeace

从空中俯瞰,每只企鹅就像糖霜蛋糕上的点缀。这片聚居地从山坡延伸至裂开的冰川,这里的冰块像酒店那么大,企鹅们从冰块上纵身跃入海中。

无人机可以提供图像,但无法代替实地走到冰上去数企鹅。我们四个人分散在整个聚居地上,拿着计数器和笔记本,立志要数清所有巢穴的企鹅数量。一个有经验的观察研究员,一个小时可以数上1000 个企鹅巢穴。全球帽带企鹅的总数粗略估计约 800 万只。

诺亚的笔记本。© Christian Aslund / Greenpeace

通过对位于帽带企鹅分布范围核心位置的象岛的调研,我们的目标是进行两次调研数据的精准对比:以1970年代的调研数据为基准,与我们此次调研数据做对比,可以知道帽带企鹅50 年来的数量变化。

我爬上一块巨石,俯瞰着一大群企鹅,就像一个指挥家面对着一个管弦乐队,一览全景。每个帽带企鹅巢都由松散的石头围成碗状,细心的父母照看着一两只毛茸茸的小家伙。

公企鹅和母企鹅外表相似,共同抚养幼雏,通常多年维持着伴侣关系。这些巢穴均匀的分散着,保持着不会啄到对方的距离,我将计数器归零,开始计算。

诺亚·斯特莱克正在用人工方式计数帽带企鹅的数量。© Christian Aslund / Greenpeace

在接下来的两周里,我们的团队调查了象岛98%以上的企鹅种群,只有几个小型的企鹅聚居地没有数到,当时因为岛上的恶劣天气,我们不得不呆在船上。

我们数完所有企鹅后,开始汇总统计。我们预料会有坏消息,但实际比我们想象的还要糟。相比1970年,几乎每个栖息地都在缩小,一处称为帽带企鹅营(Chinstrap Camp)的地方,巢穴数量更从25000个,下降到7000个。整体来说,我们发现整个岛上的企鹅,仅仅只是几代的时间,竟大幅减少超过 50%。

帽带企鹅的下降趋势与被研究的比较多的阿德利企鹅的下降趋势相互呼应,两种企鹅都是捕食磷虾的“专家”。磷虾生命周期的一部分非常依赖于海冰,随着气候变暖,海冰情况发生改变,磷虾也会受到影响。

与此同时,19世纪和20世纪初在南极遭到大量捕杀的海豹和鲸,数量开始反弹,它们也以磷虾为食。商业渔业也用高科技的拖网渔船将磷虾群作为目标,与企鹅争夺粮食。

南极海域中巨大的南极磷虾群。© Andrea Izzotti / Thinkstock

帽带企鹅并不是濒危物种——世界自然保护联盟濒危物种红色名录将其列为“无危”物种,但它们数量的变化有助于我们一窥南极的未来。当帽带企鹅数量减少时,另一种企鹅——巴布亚企鹅却在南极半岛和象岛迅速增加。

巴布亚企鹅更灵活,能适应无冰环境。巴布亚企鹅快乐地在福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)的沙滩上筑巢,看起来就像许多在夏威夷的游客一样:而且当没有磷虾可吃的时候,它们也可以吃鱼。变暖的南极,可能会有利于类似于巴布亚企鹅等适应力较强的物种,而非帽带企鹅这样的“专业型”物种。

南极帽带企鹅和新生的小企鹅。© Abbie Trayler-Smith / Greenpeace

令人痛心的是,南极的气候变化对企鹅的影响,至少在一定程度上源自数千英里之外的人类活动。帽带企鹅的未来是什么?这让我想起了我最喜欢的卡通里,一只企鹅和它的小企鹅凝视着无际的白茫茫。

“总有一天,”企鹅说,“这一切都会是你的。”

或许真的不需要几年的时间,骤变的气候就会彻底把企鹅最后一点适合生存的地方碾压成记忆,那时候我们再也无法再南极看到企鹅,更可怕得是,企鹅的后面又会轮到谁?

推荐内容

-

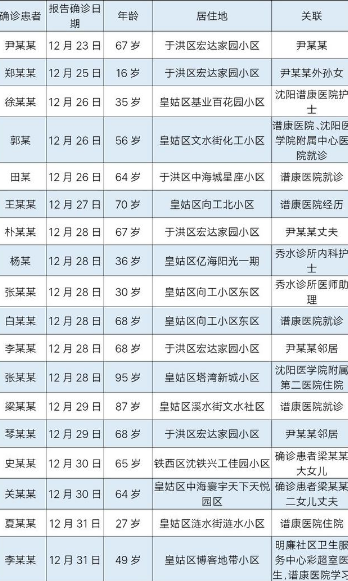

沈阳疫情1传27尹某某关联病例行程轨迹公布 目前沈阳尹老太太怎么

【摘要】随着气温下降新冠病毒活动也有所增加,再加上秋冬流感季节的高发,这无疑也会加大新冠病毒的传播。据最新消息显示,截至1月3日24时

-

婴儿泳池溺水获救家长索赔150万 孩子被紧急抢救后续

真的,父母在带孩子出门旅游游泳等等的时候,真的要打起一百个注意点,自己的孩子自己都不负责,还指望别人帮你负责吗?近日,浙江温州,一

-

辽宁鞍山预计什么时候解封?鞍山市疫情解封预估时间需要14天零新增

据最新疫情消息了解4月5日0时~6日0时,辽宁鞍山新增确诊病例7例、新增无症状感染者12例。那么鞍山疫情现在什么情况?2022鞍山疫情什么时候解

-

藤原启治去世 藤原启治是怎么去世的?

一则关于日本声优藤原启治去世 蜡笔小新再也听不到爸爸那熟悉的声音的话题引起了网友的关注,想必对于藤原启治去世的消息大家感到非常的震

-

朱一龙方否认网传恋情 女方系工作人员

朱一龙因为这两年大火,所以感情生活备受关注。这不近日就有爆出朱一龙恋爱消息,粉丝们一阵激动,自己家的偶像终于要恋爱了。可是,晚些时候,

-

蜱如何暂时瘫痪一个小女孩?

密西西比州的一名五岁女孩在发生蜱瘫后暂时失去了行走能力,这是由蜱叮咬引起的一种罕见疾病。这个女孩的母亲杰西卡格里芬上周三早上(6月6

-

激活免疫系统吃癌症

被称为巨噬细胞的免疫细胞应该服务和保护,但癌症已经找到了让它们入睡的方法。现在,宾夕法尼亚大学艾布拉姆森癌症中心的研究人员表示...

-

《怪你过分美丽》热播 莫向晚公关手段堪称一绝

如今,娱乐圈在社交媒体语境下,已沦为一面透明的镜子。近日,秦岚、高以翔主演的剧集《怪你过分美丽》热播中,而该剧以现在的娱乐圈为背景

-

为啥一到凌晨3、4点就早醒?内科医生:或是身体这2处“堵”了

为啥一到凌晨3、4点就早醒?内科医生:或是身体这2处“堵”了 原标题:为啥一到凌晨3、4点就早醒?内科医

-

大白鲨基因组解码

大白鲨是地球上最受认可的海洋生物之一,引起了广泛的公众瞩目和媒体关注,包括产生好莱坞历史上最成功的电影之一。这种鲨鱼具有显着的...